|

AI는 개인의 경쟁력을 어떻게 바…  [AI·IT 칼럼 ②] AI는 개인의 경쟁력을 어떻게 바꾸고 있는가[20…(2026-01-12 16:42:47)

[AI·IT 칼럼 ②] AI는 개인의 경쟁력을 어떻게 바꾸고 있는가[20…(2026-01-12 16:42:47)

|

|

中 포털 실시간 검색어 장악한 이…  中 포털 실시간 검색어 장악한 이재명 대통령 방중…“한·중은 같은 바다를…(2026-01-12 16:35:13)

中 포털 실시간 검색어 장악한 이재명 대통령 방중…“한·중은 같은 바다를…(2026-01-12 16:35:13)

|

|

이재명 대통령 상하이서 당서기·한…  이재명 대통령 상하이서 당서기·한중 청년사업가 만났다[2026-01-07…(2026-01-07 20:31:48)

이재명 대통령 상하이서 당서기·한중 청년사업가 만났다[2026-01-07…(2026-01-07 20:31:48)

|

중국, 이 대통령 환영 분위기 물…  조용성 특파원 = 중국 매체들이 이재명 대통령의 방중에 대해 환영하는 기사들을 대거 내놓고 있다. 인민일보, 신화사, CCTV 등 중국의 주요 관영 매체들은 4일 이재명 대통령의 방중 일정이 시작됐다고 긴급 타전했다…(2026-01-07 20:26:41)

조용성 특파원 = 중국 매체들이 이재명 대통령의 방중에 대해 환영하는 기사들을 대거 내놓고 있다. 인민일보, 신화사, CCTV 등 중국의 주요 관영 매체들은 4일 이재명 대통령의 방중 일정이 시작됐다고 긴급 타전했다…(2026-01-07 20:26:41)

|

|

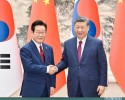

中 시 주석, 이재명 대통령과 회…  中 시 주석, 이재명 대통령과 회담..."중·한 전략적 협력 동반자 …(2026-01-07 20:21:50)

中 시 주석, 이재명 대통령과 회담..."중·한 전략적 협력 동반자 …(2026-01-07 20:21:50)

|

|

中 70개 도시 중고주택 가격 하…  11월 중국 주요 70개 도시의 신규주택 가격 흐름이 일부 개선 조짐을 …(2025-12-30 18:02:27)

11월 중국 주요 70개 도시의 신규주택 가격 흐름이 일부 개선 조짐을 …(2025-12-30 18:02:27)

|

|

내년 중국경제 최우선 과제는 ‘내…  [사진 출처= 券商中国] 중국이 내년에도 ‘내수 확대’를 최우선 경제 과…(2025-12-30 17:59:25)

[사진 출처= 券商中国] 중국이 내년에도 ‘내수 확대’를 최우선 경제 과…(2025-12-30 17:59:25)

|

|

2025년, 중국 경제의 ‘5대 …  사진 출처=중국신문망(中国新闻网)] 2025년, 중국 경제에 있어 의미 …(2025-12-30 17:56:08)

사진 출처=중국신문망(中国新闻网)] 2025년, 중국 경제에 있어 의미 …(2025-12-30 17:56:08)

|

|

中 올해의 한자 ‘질길 인(韧)’…  中 올해의 한자 ‘질길 인(韧)’…단어는 ‘딥시크’ 중국이 올해를 대…(2025-12-30 17:28:21)

中 올해의 한자 ‘질길 인(韧)’…단어는 ‘딥시크’ 중국이 올해를 대…(2025-12-30 17:28:21)

|

|

중국 A주 사볼까, 위안화 근 일…  중국 A주 사볼까, 위안화 근 일년만에 최고치, 위안화자산 매력 202…(2025-12-05 22:06:50)

중국 A주 사볼까, 위안화 근 일년만에 최고치, 위안화자산 매력 202…(2025-12-05 22:06:50)

|

|

2026년 기대되는 10대 기술 …  2026년 기대되는 10대 기술 응용 분야[2025-12-05, 14:3…(2025-12-05 21:40:47)

2026년 기대되는 10대 기술 응용 분야[2025-12-05, 14:3…(2025-12-05 21:40:47)

|

|

2025년 올해의 10대 유행어 …  2025년 올해의 10대 유행어 발표… 1위는 '회복탄력성'[2025-1…(2025-12-05 21:29:17)

2025년 올해의 10대 유행어 발표… 1위는 '회복탄력성'[2025-1…(2025-12-05 21:29:17)

|

|

中 의료 AI 新정책 출범…5년 …  사진 출처=경제관찰망(经济观察网)] 의료 인공지능(AI)이 폭발적인 성장…(2025-11-16 16:51:04)

사진 출처=경제관찰망(经济观察网)] 의료 인공지능(AI)이 폭발적인 성장…(2025-11-16 16:51:04)

|

|

알리바바 80조 투자 큐원 출시.…  [사진 = 알리바바 공식 홈페이지] 알리바바 기업명으로 장식된 건물 외관…(2025-11-16 16:46:34)

[사진 = 알리바바 공식 홈페이지] 알리바바 기업명으로 장식된 건물 외관…(2025-11-16 16:46:34)

|

|

주한 중국대사관 "中 어선 2척 …  주한 중국대사관 "中 어선 2척 절차 따라 정상 조업 중 韓 인근 해역서…(2025-11-16 16:38:16)

주한 중국대사관 "中 어선 2척 절차 따라 정상 조업 중 韓 인근 해역서…(2025-11-16 16:38:16)

|

PC 버전으로 보기

PC 버전으로 보기